*Entre 2012 y 2024 al menos 35 defensoras de la tierra y el territorio fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

23.04.2025. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentamos la separata “La tierra, para quienes la trabajan y la defienden. 10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica (2012-2024)”. Este documento se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra compañeras defensoras de la tierra, el territorio y los bienes naturales que se integran, de manera general, en el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.

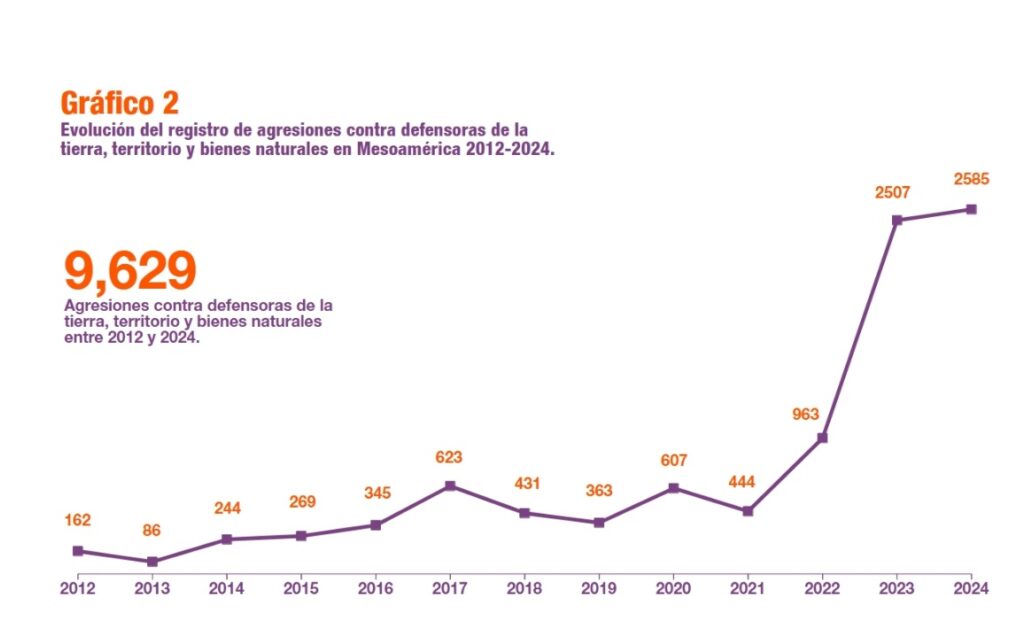

Entre 2012 y 2024, a través de nuestro sistema de registro hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y los bienes naturales en Mesoamérica. En el mismo periodo, al menos 35 de estas compañeras fueron asesinadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Esto coloca a las defensoras de la tierra y el territorio como uno de los colectivos con mayor número de agresiones documentadas, representando 22,3% del total de 43,186 agresiones registradas contra defensoras de derechos humanos en la región desde 2012. Cabe destacar que para 2023 y 2024 no contamos con datos referentes a Guatemala.

La violencia que viven las defensoras mesoamericanas de la tierra, el territorio y los bienes naturales está vinculada con el capitalismo extractivista que se impone en toda la región, unido a las opresiones estructurales, de carácter clasista, racista y patriarcal que se ejercen sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En este contexto, el análisis histórico de la evolución de las agresiones contra estas defensoras presenta tres puntos de inflexión, en cada uno de los cuales se da un incremento exponencial en el número de agresiones registradas: el primero en 2017, año siguiente al femicidio territorial de Berta Cáceres, relacionado con las vividas por las compañeras hondureñas que se oponían a megaproyectos y exigían justicia para la lideresa lenca asesinada; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos, lo que se expresa en un incremento significativo de las agresiones de carácter colectivo caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza, con un respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.

Otro aspecto importante que pone de relieve el informe es que los logros históricos de nuestras luchas y las de nuestras comunidades en defensa del territorio y los bienes comunes pueden ser revertidos en cualquier momento, según la voluntad del gobierno de turno. Es el caso de la prohibición de la minería metálica en El Salvador, la cual fue conseguida en 2017 y que recientemente, en diciembre de 2024, ha sido legalizada nuevamente.

Finalmente, el informe nos ofrece una síntesis de siete casos paradigmáticos de la diversidad de formas de cómo las compañeras que defienden la tierra y el territorio, sus comunidades y organizaciones son agredidas: el asesinato como la culminación de una serie prolongada de agresiones y la impunidad de los responsables intelectuales en el caso de Berta Cáceres; la reiteración y sistematicidad de las agresiones en los casos de la lideresa campesina Francisca Ramírez, en Nicaragua, y de la defensora garífuna Miriam Miranda en Honduras; la instrumentalización del sistema legal para criminalizar a las defensoras, como en los casos de la abogada amuzga Kenia Hernández, en México, y de la lideresa campesina María Concepción Hernández en Zacate Grande, Honduras; la violencia ejercidas de manera colectiva, como la vivida por la comunidad de Santa Marta en El Salvador, con la criminalización de sus líderes y los hostigamientos y amenazas contra el resto de la comunidad; o la expresada en los constantes desalojos violentos que viene enfrentando la comunidad de Agua Blanca Sur, en El Progreso, Honduras, perpetrados por fuerzas públicas de seguridad y la complicidad de los intereses privados con instituciones del Estado.