* La supuesta igualdad que el Estado celebra dista de ser una realidad.

/ Escrito por Paola Piña/

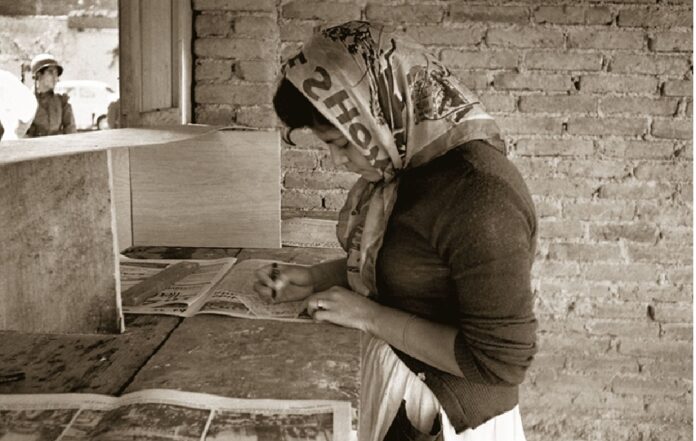

05.07.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- México está cumpliendo 70 años en que por primera vez las mexicanas ejercieron su derecho al voto, fue un 3 de julio de 1955, cuando salieron a las urnas tres millones de mujeres quienes representaba el 45% del electorado de aquella época y lo hicieron tras la aprobación de la ley de 1953 que reconoció este derecho de participación política que les permitía no solo el ejercicio del voto, sino también a postularse a cargos de elección popular, no obstante, en estas siete décadas de avances, lo cierto es que el poder político sigue estando en manos de los hombres ante una paridad simulada, así lo afirmaron especialistas.

Desde entonces se comenzaron a implementar medidas para garantizar la paridad política. Entre 1993 y 2008 se aplicaron cuotas de género progresivas, que permitieron avanzar del 30% al 60% de representatividad de mujeres en las candidaturas. Más adelante, con la reforma conocida como «Paridad en todo», se estableció la obligación para que mujeres ocuparan el 50% de los cargos en los tres poderes y en todos los niveles de gobierno.

Pese a que esta conquista representó un paso histórico en la lucha por la igualdad, Georgina Cárdenas, integrante de la Federación de Mujeres Universitarias (FEMU), advirtió que no basta con incrementar el número de mujeres en cargos públicos si no se garantiza su autonomía en la toma de decisiones:

“El cargo no te garantiza el poder”, subrayó.

Esa reflexión se dio durante el conversatorio“Del primer voto de las mujeres a la paridad sustantiva: los retos democráticos no resueltos”, donde Cárdenas también denunció que, aunque en los últimos años se ha promovido la equidad en los altos cargos de poder, esta se concentra principalmente en el ámbito federal. En contraste, en los niveles locales persiste una baja representación femenina, siendo además los espacios donde se presentan con mayor frecuencia casos de violencia y agresiones contra mujeres quienes ejercen funciones de gobierno.

En este sentido, la académica enfatizó que la supuesta igualdad que el Estado celebra dista de ser una realidad. Prueba de ello es que, a 70 años del reconocimiento del voto femenino, hasta 2023 solo 16 mujeres habían ocupado una gubernatura en México, lo que confirma la existencia de un “techo de cristal” en los ejecutivos locales.

Un ejemplo alarmante, explicó, lo representa el estado de Chiapas, donde se ha documentado la llamada “usurpación de la paridad”. Este fenómeno consiste en nombrar a una mujer como presidenta municipal, mientras que en los hechos son hombres quienes toman las decisiones y, en muchos casos, también quienes perciben los ingresos correspondientes al cargo.

A este fenómeno se refirió también Patricia Galeana, directora del Museo de la Mujer, quien recordó la figura de “las Juanitas”, mujeres que, tras ser electas para un cargo público, eran obligadas a renunciar para ceder su lugar a un hombre. Hoy, señaló, enfrentamos una nueva versión de este patrón: las neojuanitas, mujeres que sí ostentan el cargo, pero carecen de poder real, pues las decisiones siguen en manos masculinas.

«Si bien se ha concedido el derecho al sufragio de las mujeres, aún es necesario revisar a fondo las políticas públicas, ya que no se ha logrado un reconocimiento pleno de la igualdad ni del liderazgo femenino como base de una democracia sustantiva que transforme las estructuras», enfatizó Galeana.

Por su parte, Alma Elena Sarayth de León Cardona, también integrante de la Federación de Mujeres Universitarias, advirtió que muchas de las mujeres que hoy ocupan espacios de poder responden a una lógica patriarcal impuesta por directrices que no pueden cuestionar, ya que hacerlo implica ser aún más excluidas y silenciadas. “Si no se siguen las dinámicas internas del sistema, son relegadas a la exclusión”, señaló.

A pesar de que hoy en día se ha establecido la paridad como principio, se esperaría un impulso a los derechos de grupos históricamente marginados, como las mujeres afromexicanas o indígenas. Sin embargo, esta inclusión no se ha materializado. Persiste el incumplimiento de leyes y la omisión de recomendaciones internacionales emitidas por organismos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) o acuerdos como Belém do Pará.

En esta misma línea, Gloria Ramírez, Secretaria General de la FEMU, subrayó que el objetivo principal debe centrarse en hacer valer los derechos de las ciudadanas. En un contexto de creciente violencia, expresada en amenazas, acoso y discriminación, ha quedado claro que decretos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no se implementan de forma efectiva.

Ante este panorama, propuso cinco pilares fundamentales para alcanzar una democracia paritaria sustantiva:

- Erradicar la violencia contra niñas, adolescentes e infancias.

- Garantizar una paridad real y efectiva en los espacios de toma de decisiones.

- Transformar de manera estructural la violencia ejercida contra las mujeres.

- Impulsar formación, acompañamiento y mecanismos que prevengan simulaciones de paridad, junto con un cambio cultural.

- Asignar presupuestos con enfoque de género que no solo fomenten la paridad, sino que generen mejoras concretas y sostenibles.

¿Cómo se logró el sufragio femenino?

Corría el año de 1923 cuando se celebró en México el Primer Congreso de la Liga Panamericana de Mujeres, un evento que reunió a feministas de todo el país. En ese encuentro se definió, por primera vez de manera formal, la necesidad de solicitar al Congreso de la Unión una reforma que garantizara la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres.

A partir de entonces, el tema comenzó a cobrar fuerza en el debate público. En 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se presentó una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta buscaba reconocer el sufragio femenino y permitir a las mujeres acceder a cargos de elección popular. Aunque la iniciativa fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, nunca se emitió la declaratoria de Reforma Constitucional, por lo que el avance quedó estancado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recuerda que, tras ese intento fallido, el 6 de abril de 1952 más de veinte mil mujeres se congregaron en el Parque 18 de Marzo, en la Ciudad de México. Ahí exigieron al entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines que cumpliera su promesa de incluir en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser electas.

Gracias a la presión de los movimientos de mujeres, el 17 de octubre de 1953, ya como presidente de México, Adolfo Ruíz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconocía a las mujeres mexicanas el derecho al voto y a ser votadas para cargos de elección popular.

Pese a que este momento histórico marcó un parteaguas en la lucha de las mujeres, setenta años después seguimos enfrentando profundas desigualdades reflejadas en formas de violencia sistemática. Aunque hoy se habla de una República de y para las mujeres, la realidad dista mucho de ese ideal. Ante este panorama, se vuelve fundamental no solo exigir mayor presencia femenina en los espacios de poder, sino también garantizar una igualdad sustantiva que haga valer los derechos de todas las ciudadanas, más allá del número de cargos ocupados.