*En México, buscar no solo implica resistir al olvido, sino también arriesgar la vida.

*Enfrentan una doble violencia: impunidad ante la falta de verdad y justicia, y violaciones a derechos humanos que pueden derivar hasta en un feminicidio.

/Escrito por Wendy Rayón Garay /

10.07.2025 /CimacNoticias.com/Ciudad de México.- Durante la presentación del informe «Desaparecer otra vez. Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México» presentado por Amnistía Internacional, se dio a conocer que 97% de las mujeres buscadoras de algún familiar desaparecido refieren haber enfrentado violencia por su labor y determinaron su actividad como «de algo riesgo».

México vive una crisis humanitaria de desaparición de personas. Al 9 de julio de 2025, el país registra 130 mi 005 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 756 son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A esto se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien estuvo presente durante el informe, señaló que la labor que desempeñan las mujeres para encontrar a sus familiares con reporte de desaparición es una actividad de «alto riesgo» que se replica en todos los países de la región. Esto hace que estén expuestas a sufrir una doble violencia: impunidad ante la falta de verdad y justicia, y violaciones a derechos humanos que pueden derivar hasta en un feminicidio.

Además, Piquer advirtió que cuando se trata de mujeres indígenas, precarizadas y migrantes buscadoras, se suman discriminaciones estructurales y barreras adicionales como el idioma, lo que dificulta aún más la búsqueda que emprenden repitiendo ciclos de violencia.

Piquer, de Amnistía Internacional, recordó que son las mujeres en quienes recae la labor de búsqueda de personas desaparecidas tanto en América Latina como en México. Ejemplos emblemáticos que ilustran esta situación son las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o las mujeres de Calama en Chile, a esto se suma la búsqueda de migrantes emprendida por mujeres de Centroamérica que cruzan la frontera para iniciar la búsqueda transnacional.

Según estima Piquer, en México ocurre un fenómeno particular, pues el 90% de las personas que se dedican a buscar familiares que desaparecen, son mujeres. Esto podría tratarse de la prolongación del trabajo de cuidados que se asocia con ellas, pero también como parte de una lucha colectiva que apuesta por la creación de espacios y formas de resistencia, reivindicando su propia agenda para volverse una defensora de derechos humanos.

Radiografía de las mujeres buscadoras

De un total de 521 mujeres buscadoras encuestadas por la organización, el 97% refirió haber enfrentado violencia por su labor, sobre todo de entidades como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Entre las afectaciones reportadas por estas mujeres buscadoras se encuentran diversos derechos como la vida (amenazas); a la integridad (secuestros, ataques físicos), a la circulación y residencia (desplazamiento interno); a la igualdad y no discriminación; así como a derechos económicos, sociales y culturales (problemas de salud y empobrecimiento).

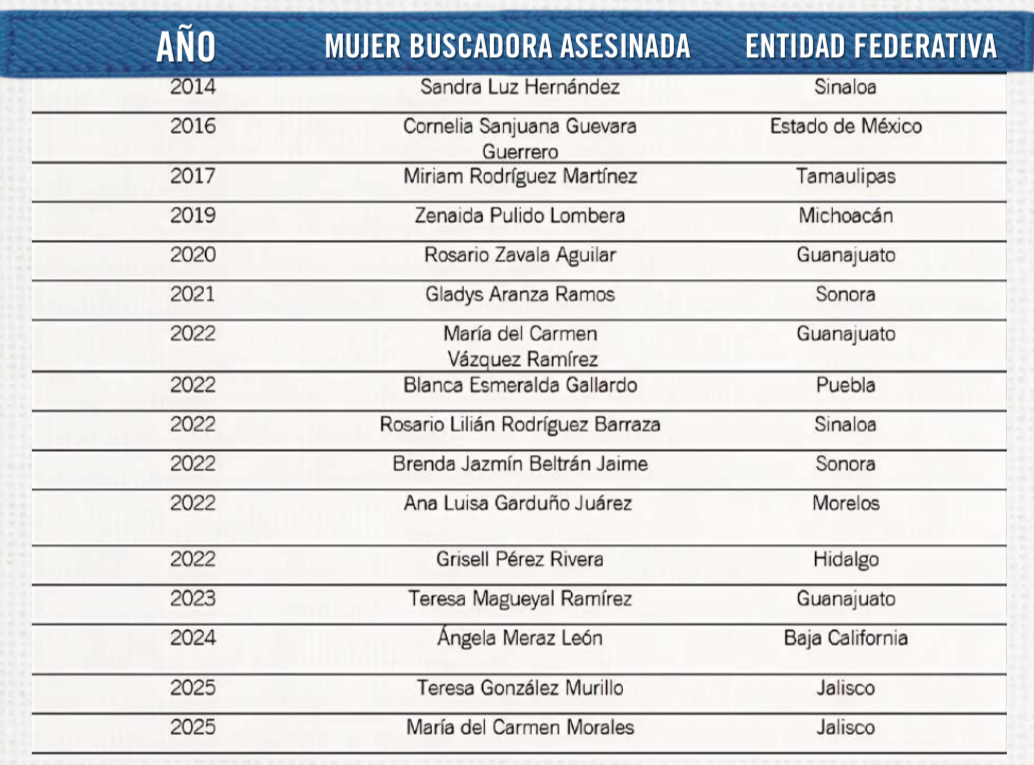

Entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se detectaron un total de 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres (once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista). Estos asesinatos ocurrieron después de haber reportado amenazas ya sea por medios públicos o con las autoridades, después del hallazgo de fosas, de identificación o detención de probables responsables.

Del total de mujeres entrevistadas, 295 buscadoras indicaron haber recibido amenazas verbales o por escrito, 179 fueron violentadas en redes sociales y 178 fueron acosadas por autoridades. Por otro lado, 94 reportaron haber sido víctimas de lesiones o ataques físicos, 66 mencionaron haber sufrido tortura y 39 vivieron algún secuestro. A esto se suma que 261 reportaron vivir extorsión y 206 corrupción.

En cuando a la discriminación, las mujeres buscadoras se enfrentan a barreras estructurales que obstaculizan su labor, como el racismo, el patriarcado y la discriminación. Esto genera otros tipos de violencia por razón de género. De esta manera, el 239 de las encuestadas reportó haber sido discriminada. Además, 225 de ellas cree que esa discriminación fue por ser mujeres.

A esto se suma la económica y estructural. La primera porque las personas servidoras públicas suelen actuar más rápido cuando se trata de una víctima con mayores recursos económicos y la segunda, por la discriminación estructural que enfrentan indígenas con altos índices de pobreza, lo que genera un impacto negativo en el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Por otro lado, estas mujeres reportaron que las autoridades suelen culpar a las víctimas, insinuando que la desaparición está vinculada con actividades relacionadas al crimen organizado. Incluso las familias buscadoras son estigmatizadas, 362 de las mujeres manifestó haber sufrido revictimización cuando las autoridades les solicitaron relatar el momento de desaparición de la persona que buscan, 379 perdió amistades y el 374 tuvo un deterioro en sus relaciones familiares.

A raíz de las violencias a las que se enfrentan, algunas mujeres buscadoras tuvieron que llevar a cabo un desplazamiento forzado: 180 buscadoras se cambiaron de casa; 158 se mudaron a otro lugar dentro de su entidad; y 123 se fueron a otra entidad. Esto provocó que perdieran sus trabajos remunerativos, complicaciones para acceder a servicios de salud o de educación para niños y niñas y estigmatización por haber tenido que dejar su lugar de origen. Sin embargo, también les fue difícil regresar a su labor de búsqueda.

Las mujeres buscadoras suelen ser criminalizadas en México con el fin de obstaculizar, impedir o castigar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Por ejemplo, se han documentado casos donde las mujeres son responsabilizadas en las carpetas de investigación por la desaparición de su familiar o ser acusadas falsamente por delitos como portar armas y vender drogas.

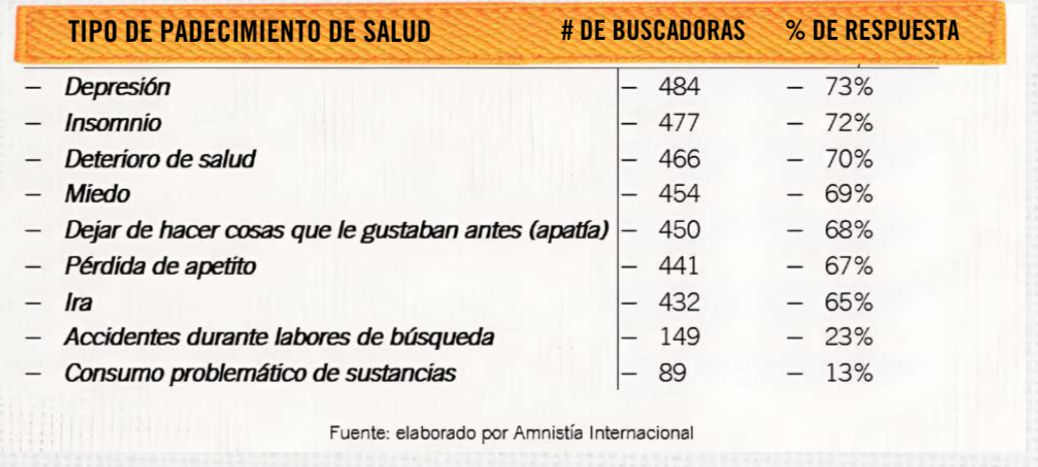

Entre las diversas afectaciones a la salud tanto físicas como mentales por la desaparición de su familiar y por la labor de búsqueda, reportaron vivir con: colitis, gastritis, diabetes, problemas de presión, afectaciones a la tiroides, incluido el hipertiroidismo, tumores, cáncer, problemas cardiacos, enfermedades degenerativas, resequedad, infecciones, problemas en los dientes, bruxismo, problemas de huesos y parálisis facial. Incluso, una mujer buscadora mencionó haber tenido desprendimiento de retina ocasionado por el llanto constante.

Durante las labores de búsqueda, mujeres reportaron estar expuestas a condiciones meteorológicas y geográficas aversas, lo que las pone en riesgo de adquirir o agravar enfermedades por la exposición al sol, caminan en terrenos insalubles donde tienen la posibilidad de adquirir hongos, tienen el riesgo de caerse o resbalarse en los terrenos en donde se hacen las búsquedas.

En relación con las afectaciones a la salud mental, las principales reportadas por las mujeres buscadoras fueron depresión, estrés, problemas de nervios y ansiedad; tristeza, apatía; sentimientos de culpa, pensamientos suicidas e intentos de suicidio. Adicionalmente, hubo cambios en el sueño, insomnio, cambios en el peso (subidas y bajadas), temblores y problemas de memoria y en el caso de infancias se mencionaron problemas de lenguaje.

Finalmente, las mujeres también se enfrentan al empobrecimiento: 433 buscadoras perdieron recursos económicos; 146 se quedaron sin trabajo tras la desaparición; 412 trabajan en el autoempleo u opciones flexibles como el comercio, 42 preparan comida en restaurantes o puestos de comida, 32 son trabajadoras del hogar; 18 mencionaron que tiene dos o más trabajos; y 151 perdieron su vivienda.

El camino que han recorrido las mujeres buscadoras está lleno de impunidad ante la falta de avances en sus casos (en la investigación y búsqueda), por lo que, constantemente deben impugnar sus casos para que estos no sean archivados o cerrados.

Beatriz

Beatriz Zapoteco Neri se convirtió en mujer buscadora al ser la única alternativa para buscar a su esposo quien desapareció en Santiago Tixteco Cosme, Guerrero. Fue sustraído de su domicilio el 6 de enero de 2016 por hombres armados y encapuchados.

Como cualquier ciudadana, Beatriz solicitó a los policías locales que le ayudaran en la búsqueda de su esposo, pero la cuestionaron sobre las actividades de su esposo y tuvo miedo de interponer denuncias por la posible colusión del crimen organizado con las autoridades.

Cuando finalmente asistió a Chilpancingo, la capital de Guerrero, tardaron en recibirla y le dieron una hoja donde estaban escritos sus derechos, pero sin explicarle lo que significaban y cómo podía llevarlos a cabo. Esta situación orilló a Beatriz a buscar a colectivas especializadas en la búsqueda de personas y aprender conocimientos de Derecho para defenderse. Hasta ahora, ha recibido poca ayuda de las autoridades y nula atención psicológica.

Debido a su historia, Beatriz fundó su propia colectiva llamada «Buscando Justicia por los Nuestros» que cuenta con 25 mujeres indígenas así como familiares de víctimas de homicidio y desaparición. Sin embargo, han enfrentado diversas barreras como violencia institucional, lejanía con las autoridades, y tratos discriminatorios por su etnicidad.

Una mirada internacional

A nivel internacional, Esteban Beltrán director de Amnistía Internacional España, apuntó que existe una preocupación no solo por el nivel de desaparición forzada, sino también por la violencia que sufren las mujeres buscadoras.

El director de Amnistía Internacional España, agregó que la respuesta del Estado mexicano fue minimizar la gravedad de las desapariciones particulares y las que son cometidas por grupos organizados. En respuesta, el Estado adoptó una actitud negativa y contrario a lo que se esperaba, México cuestionó a la comunidad internacional y pidió sanciones para el presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Olivier Frouville.

Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU han determinado que sí existe un contexto de desapariciones forzadas de personas de manera generalizada en todo el territorio mexicano. A raíz de esto, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU tomó la decisión de activar el articulo 34° de la Convención sobre la Detención Forzada, el cual dispone que:

«Si el Comité recibe información que a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.»

Es importante señalar que la Convención sobre la Detención Forzada, fue concebida «por los Estados Miembros de las Naciones Unidas para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas, prevenir su ocurrencia, prestar apoyo a las víctimas y orientar a los Estados sobre las medidas que deben adoptarse para promover los derechos de la Convención y mejorar la cooperación y la asistencia entre los Estados. El artículo 34 de la Convención es uno de los procedimientos que el Comité puede aplicar para alcanzar estos objetivos.

Otra preocupación de la mirada internacional fue el cuestionamiento que hizo la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) al Estado mexicano, en particular, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su falta de apoyo a las mujeres buscadoras, así como la falta de dialogo seguro y adecuado con estos grupos.