*Escrito por Arantza Díaz.

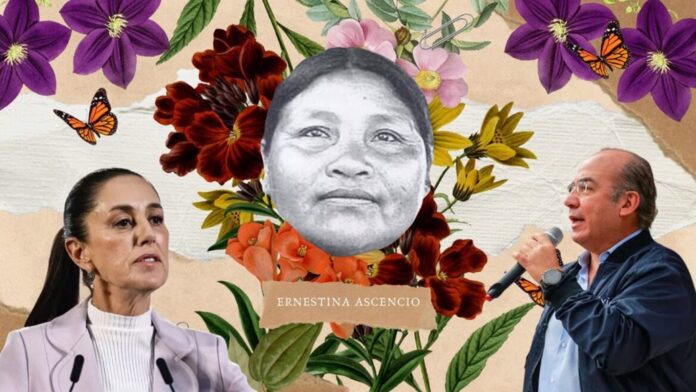

09.02.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En este 2025 se estarían cumpliendo 18 años de la tortura sexual y feminicidio de Ernestina Ascencio a manos del ejército mexicano y este caso que ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para juzgar al Estado mexicano, pondrá en evidencia si el lema de la presidenta de México, Sheinbaum Pardo «llegamos todas», será una realidad y más en el año en que ella declaró como el de la mujer indígena.

En estos 18 años la familia de Ernestina ha sostenido una lucha por la justicia y no repetición; años de una tajante respuesta del Estado mexicano que pretende desligarse de responsabilidad, aún, cuando se ha documentado su articulación local y federal, hoy es un episodio que deja huella y que revira en un momento cumbre de nuestro país.

Desde la muerte de Ernestina Ascencio, han transitado 3 diferentes gobiernos -el cuarto con Claudia Sheinbaum-; se ha visto la caída del PAN, el ascenso del PRI y la victoria aplastante de Morena con López Obrador. Un ir y venir de neoliberalismo y posturas de izquierda que se han pasado la misma batuta a lo largo del tiempo: Negar su responsabilidad y defender la violencia cometida a manos del Ejército mexicano.

Asuntos medulares que fueron cuestionados en la audiencia del 30 de enero ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos bajo un lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz de llegar con tal de defender al Ejército?

Ese día se celebró la histórica audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.

Al día siguiente, es decir, el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras realizaron algunos apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de consultar la audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de cerca el proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.

Norma Don Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino, además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.

La defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones, fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas. Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que se han mantenido a lo largo del tiempo.

Durante la audiencia presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo «parcialmente» su responsabilidad.

Esto último, cuestionado por las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo, dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.

Por su parte, Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2 sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su responsabilidad.

«Siempre hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia, pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas. El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos, la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la misma» (Norma Don Juan)

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que de las 7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, el 51.4% son mujeres. Además, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país, sus derechos humanos no se respetan.

Entre los principales motivos de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).

El informe Bajo la Bota denuncia que, entre los principales agresores de este sector se encuentran las fuerzas armadas, siendo señaladas por cometer, con una alta incidencia, las siguientes violencias:

- Patadas, golpes y empujones

- Vigilancia y seguimiento

- Tocamientos y levantones de ropa

- Abuso sexual e intento de abuso sexual

Estos hechos se articulan con un fenómeno sistémico que perpetúan sus quehaceres violentos: La impunidad. De acuerdo con una investigación impulsada por la Unesco y la ONEA, de 33 mil 750 expedientes presentados a nivel federal ante el poder judicial por tortura, homicidio, lesiones y abuso de autoridad, solo se logró una sentencia condenatoria en 172 casos, una muestra mínima que representa apenas el 0.5% y que deja al 99.5% en total impunidad.

Deshilando estructuras: Entre las deudas históricas y un gobierno feminista

La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega en un momento coyuntural de nuestro país: El año de la mujer indígena. Uno de los discursos políticos más sostenidos de Sheinbaum es zanjar las deudas históricas que el Estado mexicano tiene con las mujeres indígenas y su reconocimiento social, cultural y político.

De hecho, el pasado 23 de diciembre durante su mañanera rememoró la celebración del aniversario 700 de la fundación de Tenochtitlán, por ello, en aras de celebrar este importante acontecimiento en la historia nombraría el 2025 como el Año de la Mujer Indígena donde, a lo largo de los meses se realizarían actividades y festejos por las culturas originarias.

Además, se eligieron a 4 representaciones que serán emblema del gobierno a lo largo de los 12 meses; Tecuichpo de la cultura mexica, la Reina Roja de los mayas, la Señora seis monos de los mixtecas y Flor de la tierrita de la cultura tolteca.

Precisamente, la presidenta reviró este 31 de enero (un día después de la audiencia contra el Estado mexicano donde negó parcialmente de sus responsabilidades por la muerte de Ernestina Ascencio) a una periodista quien le cuestiono el porqué el 2025 sería el Año de la Mujer Indígena, a lo que la mandataria respondió:

«¿Por qué no? La mujer indígena es una reivindicación del origen de México y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como lo estamos reconociendo ahora (…) tenemos que reconocer a la mujer indígena que durante años quedó olvidada en nuestra historia»

Asimismo, el 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el artículo 2° de la Constitución Mexicana, en el que se reconocieron a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público que les da la capacidad de tener propias formas de gobierno, así como preservar sus lenguas.

Las acciones discursivas están presentes en la política del sexenio, sin embargo, bajo el plano estricto de la acción, resulta imprescindible reconocer que no puede celebrarse el Año de la Mujer Indígena cuando la representación del Estado mexicano brinda oídos sordos y desestima los argumentos de la familia de Ernestina Ascencio mientras defiende el papel intachable del Ejército, un estatuto «de confianza y aprobación» como dijo el propio Pablo Rocha, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores frente la CoIDH.

Pero el alegato por negar las serias violaciones a los derechos humanos a manos de miembros de las fuerzas castrenses no sólo ha nacido desde la defensoría del Estado mexicano, sino también, de la propia titular del poder ejecutivo.

Fue precisamente en septiembre (mismo mes en el que publicó los derechos de las comunidades indígenas en el DOF), que se reunió en el Heroico Colegio Militar con los más altos jerarcas de la Secretaría de la Defensa Nacional; ese fue su primer discurso como presidenta electa.

Durante el discurso, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el trabajo de las fuerzas armadas en «las nuevas tareas» que se les había encomendado, como la construcción de obras y el desarrollo de tecnología de la nación. Asimismo, citó al (entonces) General de la Sedena Luis Cresencio Sandoval, refiriendo que esta extensión de confianza debía ser vista como una oportunidad para la que se habían preparado «por bastante tiempo».

Del otro lado de la moneda, para la población civil, lanzó un mensaje en un intento de calmar las especulaciones sobre la militarización y la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena: No tengan miedo.

«Que la sociedad no vea a un soldado en el aire o a un soldado de tierra con temor porque trae un arma en la mano, sino que vea un soldado que ayude a salir de alguna necesidad, es una manera diferente de servir a nuestro país en la que las fuerzas armadas se han preparado también durante mucho tiempo. (…) Les da a las fuerzas armadas mexicanas una tradición civilista. Honrosamente, nuestras fuerzas armadas siempre han obedecido al mando civil que establece la Constitución» (Claudia Sheinbaum).

Este argumento se repitió, como una calca ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando el juez Rodrigo Mudrovitsch cuestionó a los representantes del Estado qué tanto se había hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército y qué protocolos existían para que los cuerpos castrenses actuarán con debida diligencia en las zonas rurales, indígenas y/o alejadas de áreas conurbadas.

Asimismo, el juez mostró su preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional y la reforma que la unió a la Sedena, sin embargo, la defensoría del Estado negó cualquier conexión entre la violencia y el Ejército, atajando que, de hecho, la población mexicana se sentía optimista con esta acción, pues la mayoría tiene plena confianza en el Ejército por lo que no hay nada de qué temer.

Un argumento que deviene directamente a las declaraciones hechas por la propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en sus casas como método de supervivencia.

La agresión sexual, como ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres el día de ayer durante la audiencia:

«Hablar de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo, existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar el tejido social comunitario»

Bajo esta bandera que defiende los quehaceres castrenses, el gobierno mexicano también se cuelga la bandera del feminismo; un gobierno que tiene como emblema apuntar a que «Llegamos todas» y que la República de las Mujeres está en puerta con el segundo piso de la 4T.

En un breve recorrido, se rememora el evento «Con Claudia llegamos todas» que se gestó en el Claustro de Sor Juana y a donde asistieron diversas figuras de la política y activistas. En este espacio la presidenta se reconoció como feminista; habló de del Sistema Nacional de Cuidados, de su compromiso con las mujeres indígenas y de la maquila, de frenar la violencia y por supuesto, aseveró, entre aplausos, que con ella se ponía fin a «los falsos feminismos» de administraciones pasadas.

Concretamente, su sello consta de que su feminismo no sería discursivo, sino más bien, una verdadera política donde las mujeres irían al centro; apunte necesario para dimensionar el alcance del compromiso bajo una agenda feminista y el duro contrapeso que hace con el caso Ernestina Ascencio vs México.

El tercer eje, como advirtió la defensora Norma Don Juan en conferencia de prensa, es la manera en que aún queda un trecho largo para ajusticiar, verdaderamente, a las mujeres indígenas y todas las interseccionalidades que se cruzan sobre ellas.

Han pasado 18 años desde el feminicidio de Ernestina; mujer adulta mayor, monolingüe e indígena, casi dos décadas y 4 gobiernos en las que no se han producido las condiciones necesarias para asegurar la no repetición y tampoco, se ha realizado la documentación y segregación informativa de otros casos similares para atender los causales y abolir el feminicidio de mujeres adultas mayores.

Este hecho quedó grabado el día de ayer, cuando el juez Diego Moreno Rodríguez cuestionó cuál es el actuar del Gobierno Federal para contener la violencia feminicida, además, pidió información precisa sobre el plan de acción y también, exigió a los representantes del Estado que se agregara en su informe final información sobre el feminicidio en mujeres adultas mayores; datos que no están segregados, pues el feminicidio en la vejez es uno de los fenómenos no contabilizados en nuestro país por el encuentro de dos opresiones: El edadismo y la misoginia.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 había ocho millones 139 mil 94 mujeres adultas mayores en el país; la mayoría de ellas sufrió algún tipo de maltrato que se acrecentó con los años. Esto último lo reafirma la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, la cual señala que las mujeres de 60 años o más, en comparación con la misma encuesta realizada en 2016, sufrieron mayor violencia física, emocional, económica o sexual en este año.

«Toda la defensa del Estado ha negado la violencia sexual (…) las denuncias de violencia sexual por parte de mujeres mayores se encuentran con incredulidad y escepticismo debido a posiciones edadistas y sexistas. A ello se suma el componente indígena y monolingüe, en estos casos de violencia sexual, dada la naturaleza, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, por ello, el testimonio de la mujer sostenido en pruebas médicas es determinante» (Erick Acuña, representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos»

Las contradicciones esenciales: El Calderonismo y el Ejército

Resulta necesario referir que las obligaciones del Estado se mantienen a través del tiempo y no están relacionadas al partido en turno, es decir, la responsabilidad por atender y reconocer el fallo sistémico en el caso de Ernestina es una obligación de quien tenga la batuta del poder ejecutivo; el peso es el mismo tanto para Felipe Calderón, como para Enrique Peña Nieto, López Obrador y ahora, Claudia Sheinbaum; no se trata de la individualización de autores o de una responsabilidad penal individual, dice la CIDH, sino de la responsabilidad de un Estado que debe ser cuestionado sobre qué actos cometió y qué no ha hecho para prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violación a los derechos humanos,.

El fondo esencial es que la defensoría (compuesta por asesores legales de diversas secretarías como la Sedena o la Secretaría de Relaciones Exteriores) ha mantenido, por orden del Estado, la misma narrativa que rechaza la violencia sexual -de hecho, ni siquiera fue mencionada durante el discurso del Estado ante la CoIDH- y sólo pretende hacerse cargo de algunas responsabilidades como el acceso a la salud y el derecho a la vida, produciendo contradicciones y ensalzando el pobre actuar de las autoridades judiciales que no sólo manipularon, violentaron y amedrentaron a la familia Ascencio, sino además, ejercieron actos de discriminación al nunca entregarles documentos de la carpeta de investigación en náhuatl.

El caso de Ernestina Ascencio aconteció durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), mismo periodo en el que su mano derecha, secretario de Seguridad Pública, fue Genaro García Luna.

En 2007, los responsables de la seguridad de las y los mexicanos declararon la Guerra contra el narcotráfico, el cual ha sido descrito como de los más violentos para las mujeres, así lo documentó ONU Mujeres en su informe, La violencia feminicida en México: aproximaciones y tendencias de 2007 al 2012, 12 mil 429 mujeres fueron víctimas de homicidio.

En este informe se detalla que con la llegada de Calderón y la guerra contra el narcotráfico que emprendió los casos de feminicidio se incrementaron sustancialmente en el espacio público, el caso de Ernestina aconteció en este contexto social; uno donde se emprendía una lucha en contra de las células del narcotráfico más violentas y donde se «soltaron» a 400 mil miembros del Ejército mexicano para que comenzaran a ocupar el espacio civil con el objeto de contener, prevenir y enfrentar al narco. El resultado: Abuso sexual, tortura y desapariciones forzadas en contra de la población vulnerable.

Tal como lo documenta el informe de Human Rights Watch «Impunidad uniformada: Uso indebido de la justicia militar», el despliegue de las fuerzas armadas sólo trae consigo abusos aberrantes que siempre quedan, sistémicamente, impunes. Recordando el caso de la zona 21 militar, cuando cuatro mujeres indígenas menores de 18 años, pertenecientes a Carácuaro y Huetamo, Michoacán, fueron detenidas durante más de 20 horas.

Durante ese tiempo, fueron violentadas sexualmente de manera reiterada por parte de los soldados. Se burlaron de los derechos humanos diciendo que «no existían» y que, si querían, las aventarían al mar. Asimismo, fueron víctimas de tratos crueles e inhumanos, cuando se le arrebató, a una de ellas, una estampilla de la virgen mientras rezaba por su vida; uno de los soldados la arrugó y posteriormente, se la introdujo vía anal. Las cuatro menores denunciaron haber contraído infecciones de transmisión sexual. Sobre este caso, nunca hubo detenidos y la Sedena se desligó del hecho diciendo que ya había investigado los actos, aún, cuando nunca llamó a declarar a las 4 víctimas.

En aquel entonces, el presidente Felipe Calderón lanzó comentarios reiterados que buscaban desestimar los abusos, atajando que su gobierno estaba seriamente comprometido con la defensa de los derechos humanos y que no había manera de comprobarle «ni un sólo caso» en el que el Ejército haya violado los derechos humanos y que, en caso de hacerlo, no había manera que su gobierno haya investigado y castigado a los miembros castrenses responsables de cualquier acto.

Hoy, si bien la narrativa no es la misma, sí persigue la misma razón de defender el despliegue de las fuerzas armadas y realizar pronunciamientos públicos sobre la honorabilidad del Ejército mexicano (y la reciente Guardia Nacional). Durante el discurso frente al Heroico Colegio Militar, Sheinbaum sí reconoció que «desgraciadamente» sí habían existido ocasiones en que el mando no había actuado de manera correcta, sin embargo, ese fue todo su argumento relacionado al papel de las fuerzas armadas con la violación a los derechos humanos.

«Sepan que vamos a ser un gobierno honesto e íntegro que dará orgullo y de algo pueden estar seguro, por el profundo respeto que tengo a nuestras fuerzas armadas nunca emitiré una orden que vulnere los derechos humanos de nuestro pueblo.

¡Que vivan las fuerzas armadas!, ¡que viva México!, ¡qué viva México!» (Claudia Sheinbaum)

Es necesario referir que la violación a los derechos de las mujeres a manos del Ejército ha sido un fenómeno sostenido el tiempo; si bien recrudecido por la guerra contra el narcotráfico, este episodio sólo fue un parteaguas, pues desde entonces, las fuerzas castrenses han desarrollado modus operandi para ejercer el secuestro de mujeres y cometer tortura sexual en total impunidad.

Esto abona a la narrativa para cuestionar cómo, lo sucedido con Ernestina Ascencio no representó un acto aislado, sino un fenómeno sistémico que las fuerzas armadas han cometido en nuestro país desde hace años sin importar el partido que presida el poder ejecutivo. Ni el PAN calderonista, ni el PRI de Peña Nieto, tampoco la llegada de la 4T ha garantizado políticas públicas de no repetición y tampoco, considerado las dimensiones de lo que representó la muerte de Ernestina Ascencio para diseñar políticas públicas que, verdaderamente, garanticen la no repetición.

Por el contrario, en 18 años el Estado mantiene firme su defensa y rechaza adjudicarse la responsabilidad completa, aún cuando se presumió frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que México tenía a la primera mujer presidenta y que existía una agenda feminista.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la organización tiene registro de 29 mujeres que, entre 2006 y 2015, enfrentaron un modus operandi; secuestro exprés, tortura sexual y posteriormente, forzarlas a firmar un documento -a cambio de su libertad- donde culpaban al crimen organizado de la región y juraban nunca señalar al Ejército.

Ernestina Ascencio: Línea del tiempo a 18 años sin justicia

En el transcurso de 18 años, Cimacnoticias ha seguido de cerca el caso de Ernestina Ascencio y evidenciado las violencias sistémicas que la familia ha tenido que enfrentar, desde la manipulación de pruebas periciales, discriminación institucional, desestimación de sus testimonios, hasta un actuar pobre de la Comisión de los Derechos Humanos que intentó amedrentar a la familia pidiéndoles detener su lucha. Hoy, a casi dos décadas del suceso, llegó a una audiencia oral en la CoIDH; una victoria necesaria, que se vuelve agridulce con la postura del Estado que pretende no ser señalado de responsable, pues sólo aceptó sus obligaciones de manera parcial.

En 2007, Cimacnoticias documentó que, apenas transcurridas 24 horas del deceso de doña Ernestina, como consecuencia de las lesiones que le provocaron la violación y maltrato que le habría infringido un grupo de militares el 25 de febrero, la promesa de apoyos materiales y económicos del gobernador Fidel Herrera intentaba evitar la violencia de más de 3 mil indígenas nahuas que, indignados, exigían justicia.

El propio procurador de Justicia del Estado de Veracruz, Emeterio López Márquez, había ordenado horas antes el descenso de la Sierra de Zongolica de cuatro soldados escoltados por dos camiones militares. Aparentemente eran los responsables.

Inicialmente, el examen médico practicado a doña Ernestina y los dos peritajes de la Procuraduría veracruzana indicaron que había fallecido de una fractura craneoencefálica y cervical. Además, decían que su cuerpo presentaba desgarros en la parte vaginal y anal, así como equimosis en el cuerpo producto de una agresión, lo cual coincidía con lo que ella dijo a su hija respecto a lo que le había sucedido.

Pero 48 horas después del suceso y sin ser requeridos arribaron los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Ricardo Coronado, Raúl Neri, Francisco Plata y Pedro Armendáriz, al tiempo que el gobierno estatal cumplió su promesa de distribuir en Tetlacinga miles de despensas y cientos de bicicletas.

Al inicio de las investigaciones, los cuatro soldados, a quienes bajaron de la sierra escoltados, fueron presentados ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, aunque siete más eran investigados por su coparticipación.

Sin embargo, en su boletín 019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpó al Ejército.

Supuestamente, la Sedena se defendió refiriendo que el acto había sido perpetrado por delincuentes que utilizaban uniforme militar y que pretendían generar la rabia colectiva en la comunidad para que expulsaran al batallón que habitaba en la Sierra y así, poder ejerciendo actividades delictivas.

En el mismo comunicado, la Sedena aceptó la violación de la mujer, pues informaba que se continúan realizando exámenes de investigación policial y criminalística de campo. Peritos especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar.

El propio secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, anunció que 20 días más tarde contaría con los resultados de los exámenes y aclaró que no hay elementos detenidos, únicamente están 93 elementos acuartelados, pues son sometidos a interrogatorios, y se les aplica exámenes de ADN para verificar su responsabilidad en el caso.

Todo terminó dando un giro vertiginoso cuando, en una entrevista para La Jornada, el -entonces- presidente, Felipe Calderón refiriera que había estado pendiente del caso y que, accediendo extraoficialmente a la necropsia, se encontró que Ernestina había muerto a causa de gastritis y que no existía rastros de violación. Este sería el pináculo que desataría un acuerdo interinstitucional, en donde todos los agentes y cuerpos del Estado perseguirían la misma versión, amagando a la familia Inés Ascencio para hacerles retroceder y poniendo en entredicho su versión, aún, cuando existió documentación oficial y forense que sí reconoció haber encontrado líquido seminal de, al menos, 3 individuos en el cuerpo de Ernestina.

Tras la declaración de Calderón, la CNDH acudió al hospital Regional de Río Blanco -nosocomio al que llegó Ernestina luego de 10 horas y donde perdió la vida- a investigar un caso de negligencia médica cometido en contra de la mujer, interrogando a la ginecóloga María Elena Rodríguez Cabrera, el cirujano Eric Maya y el cardiólogo Isidro Mendoza, quienes la habían atendido.

Tras la visita, la versión médica sobre el grave estado en que llegó Ernestina, con perforación de órganos internos producto de una agresión con un objeto contundente, fuertes hemorragias, y fracturas, luxaciones en diversas partes del cuerpo y la creciente inflamación del vientre por la perforación de intestino y, en consecuencia, la infección de su cuerpo con heces fecales fue modificada.

A partir de entonces, la causa de muerte, según las autoridades del Hospital Regional de Río Blanco fue: enfermedades gástricas, no había ya indicios de violación ni fracturas.

La hipótesis de una muerte natural, no violenta, mucho menos resultado de una violación sexual, que delineó Calderón y abonó José Luis Soberanes, se fue colocando en los medios de comunicación.

Con todo un escenario montado, un Calderón negando la verdad y una CNDH solapando el hecho, la Sedena tomó ventaja y volvió a lanzar un posicionamiento. Esta vez, desconocía todo ataque sexual, ahora, el encargado del área de comunicación de la Secretaría, Lucio González Cortés, contradecía lo sostenido por la dependencia antes de los dichos de Calderón y Soberanes: La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio Rosario, y jamás lo ha tenido.

Cimacnoticias documentó a través de su corresponsal, Laura Castro Medina:

«Las y los hijos de doña Ernestina rechazaron la versión de Calderón, CNDH y PGJE. Aseguraron que su madre era una mujer muy sana, que se alimentaba bien y nunca acusó dolor. Además, reiteraron que su madre había sido golpeada, torturada y agredida sexualmente.

Sin embargo, hoy las autoridades estatales aseguran que ellos aceptan el dictamen de una muerte natural y no culpan a nadie de la muerte de Ernestina. Es más, según el Gobernador de Veracruz, doña Ernestina nunca habló.»

Esta primera parte, fue sostenida por la hija de Ernestina, Martha Inés Ascencio, 18 años después, quien por primera vez en la lucha por la justicia declaró ante la CoIDH y pronunció las mismas palabras: Mi mamá era una mujer muy sana.

Para que no hubiera duda de su nueva posición ante el caso Ascencio, Fidel Herrera dijo por su parte: Junto a la solidaridad expresa del pueblo y gobierno de Veracruz está también la del Glorioso Ejército Mexicano, comprometido con nosotros a investigar y aplicar todo el peso de la ley de la jurisdicción del fuero común y de la jurisdicción castrense a quien resulte responsable de este insensato y estúpido crimen.

El 24 de abril, Herrera se reunió con José Luis Soberanes. Dos días más tarde afirmó: Ningún integrante del Ejército Mexicano tiene ninguna acción que ver con lo que ocurrió. Tengo la certeza de que esto, por el bien de las instituciones, de la ley y de los veracruzanos y de los indígenas y de todo lo que esto implica, tiene que concluir, y muy bien, por el bien del país.

Así, el caso quedó zanjado y no existieron más líneas de investigación, dando paso, a la apertura del recurso de apelación donde se cometió uno de los actos articulados más evidentes: Alejar a la familia de su comunidad para evitar la impugnación. Los Inés Ascencio estuvieron fuera por 12 días y al momento de regresar a casa, se les notificó que su plazo para apelar había terminado y con ello, el caso fue cerrado un 23 de mayo.

El 30 de abril, Martha, Carmen, Juana, Julio y Francisco Inés Ascencio fueron trasladados junto con sus hijos y nietos a la ciudad de Xalapa para conocer el dictamen de las investigaciones de la PGJE. Y, sin notificar a sus vecinos, se trasladaron a bordo de un autobús de turismo a Tampico. Posteriormente permanecieron durante algunos días en Ixtapan y finalmente se trasladaron a la Ciudad de México para visitar la basílica de Guadalupe.

De acuerdo a versiones de René Huerta, «representante» de la familia, el viaje fue financiado por la Fundación Cordobesa del Golfo, la cual es presidida precisamente por Vicente Montiel, colaborador personal del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

En mayo del 2007 (mismo mes en el que se cerró el caso), se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una carpeta con el informe y la valoración del proceso de investigación que hizo la Procuraduría de Veracruz y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Valentina Batres Guadarrama, integrante de la Comisión de Equidad y Género del órgano legislativo, aseveró que la muerte de Ernestina por la presunta violación de elementos del Ejército Mexicano no se quiso investigar a fondo, sino más bien fue una investigación simulada, tanto por el gobierno del estado como por la CNDH.

Para el 6 de julio, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) reveló que Felipe Calderón carecía de pruebas y elementos para dictaminar como natural la muerte de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones civiles de Veracruz exigen la reapertura del caso a nivel internacional, mientras el gobierno federal, se encontraba argumentando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ésta emita un pronunciamiento al respecto.

Cimacnoticias documentó el 3 de septiembre del 2007 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó su versión de que la señora Ernestina Ascencio, falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la indígena náhuatl «no fue víctima de una violación ni de un ataque».

Para la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.

«El único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen», se pronunció la -entonces- la perredista Valentina Batres Guadarrama.

Durante este proceso, se documentó una serie de acosos y hostigamientos cometidos en contra de periodistas que habían documentado el caso, de hecho, la Procuraduría del estado citó a comparecer a Rodrigo Vera, reportero de Proceso, y mantiene un cerco informativo a la corresponsal en Veracruz, Regina Martínez, que cubrieron el caso para esa revista.

De igual forma, a Andrés Timoteo Morales, corresponsal del periódico La Jornada y uno de los primeros en investigar la violación y el asesinato de Ernestina, fue objeto de robos de documentos y equipo de trabajo.

La criminalización no paró ahí, pues el Estado también se encargó de perseguir a las y los profesionistas que habían dado fe del abuso sexual cometido en contra de Ernestina Ascencio.

En abril del 2008, María Catalina Rodríguez, Ignacio Gutiérrez Vázquez y Juan Pablo Mendizábal, peritos veracruzanos, fueron suspendidos y puestos bajo investigación tras su participación en la autopsia de Ernestina donde determinaron abuso sexual. Esta acción se desprendió de las aseveraciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirmó que la mujer originaria de Tetlazinga, municipio de Soledad Atzompa, de la sierra de Zongolica, no murió por lesiones derivadas de abuso sexual, sino por muerte natural.

De resultar responsables, advirtió la CNDH, la médica y los dos médicos serían sancionados conforme a la Ley de Responsabilidades de los funcionarios públicos del estado de Veracruz; Juan Pablo Mendizábal y Catalina Rodríguez sostuvieron, hasta el último momento, su versión de haber encontrado signos de abuso sexual en el cuerpo de Ernestina; 18 años después, su palabra y documentos fueron clave durante la audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

«La química forense coincide con los datos clínicos corroborados de laboratorio, pero la CNDH intervino y en lugar de defender los derechos de la mujer indígena vino a dar al traste con la investigación. Estoy dispuesto a sostener lo dicho en el dictamen pericial, Ernestina murió por violación sexual y golpes» (Pablo Mendizábal, 2010)

El 13 de enero de 2011, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Litigio Estratégico, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos presentaron el caso ante el la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, bajo el argumento de que Ernestina fue víctima de violencia sexual e institucional de las autoridades que no esclarecieron los hechos, toda vez que el Estado mexicano no le brindó protección judicial, y porque la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido.

En conferencia de prensa, Carmen Herrera y Julia Suárez, integrantes de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, dijeron que en noviembre de 2013 recibieron una notificación de la CIDH respecto a que el caso está en etapa de admisión y que consultará al gobierno mexicano para que dé observaciones, pero no fue hasta febrero del 2014 que se notificó que se analizaría el caso por presunta violación sexual cometida por militares y omisión por parte del Estado.

Para el 2017, es decir, 10 años después de la muerte de Ernestina Ascencio, se notificó la entrada del caso a la CIDH y tres años después, en 2020 cuando se realizó la primera audiencia virtual donde representantes del Estado mexicano y las organizaciones civiles expondrían el caso. En ese encuentro, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida, aseguraron que en el caso de Ernestina el Estado no cometió violaciones a Derechos Humanos toda vez que llevó a cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo derecho y se protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia.

Concretamente: Luego de 13 años de la declaración hecha por Felipe Calderón donde negaba el abuso sexual, los representantes del Estado (cuando ya gobernaba López Obrador) sostuvieron firmemente esta versión y negaron categóricamente que México haya violado los derechos humanos de Ernestina Ascencio.

«Lamentando seriamente la posición que el Estado ha venido a traer a esta audiencia. Solamente se confirma esa verdad histórica como se acostumbra en México construir para la impunidad, para la opacidad. No escuchamos ninguna explicación convincente o satisfacción del derecho a la verdad. Vemos un profundo desdén hacia este caso, las peticionarias y las víctimas», dijo Carmen Herrera durante esa audiencia.

Días más tarde, el 10 de diciembre, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas declaró que la FGJ de Veracruz, bajo la coordinación de la Segob, abriría de nuevo las indagatorias por el caso Ernestina Ascencio, un hecho que movería a las colectividades feministas y a la defensoría de la familia, quienes cuestionaron la opacidad de la Fiscalía veracruzana y exigieron que las debidas diligencias fueran llevadas por un órgano externo para evitar manipulación o tergiversaciones en la investigación.

En respuesta, Encinas reviró: «La posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía en materia de DH y no representa las instrucciones que nos ha dado el presidente de la República”

Así, en 2021 con la CIDH encima y los cuestionamientos a López Obrador, quien se comprometió a no dar «carpetazo» al caso Ernestina, la CNDH reconoció fallas identificadas en su actuar en el 2007 y ordenó, bajo la -aún titular- Rosario Piedra Ibarra, iniciar una revisión bajo los estándares más altos de perspectiva de género, etaria, étnica y multicultural.

Y aunque esto fue una victoria importante, las organizaciones civiles consideraron insuficiente el hecho, pues nunca establecieron contacto con la familia Inés Ascencio y tampoco se comunicaron con ellas, quienes estuvieron acompañando el caso desde el 2007. Además, de que este reconocimiento se dio 14 años después de sus constantes violaciones y solapamientos al Estado y sus fuerzas armadas.

Ese mismo año, la CNDH reculó su postura y reconoció, por primera vez, que Ernestina había sido agredida sexualmente por parte de elementos del 63 batallón de infantería del ejército y que funcionarios de distintos niveles habían sido presionados por autoridades federales para modificar la versión de los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este 4 de noviembre el Informe de la Recomendación 34/2007: Memoria, verdad, justicia y reparación, en el que analizó las acciones y omisiones realizadas por las dependencias y organismos que intervinieron en la investigación del caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, que falleció en febrero de 2007 a causa de una serie de agresiones cometidas en su contra y por la falta de atención médica adecuada y oportuna.

“En el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio están impresas las marcas de una sociedad que silencia a las víctimas, de un Estado que ha sido incapaz de hacer justicia, y de un manto de señalamiento, vergüenza y culpa que impide que hasta el día de hoy se reconozca la verdad sobre lo sucedido”, reconoció la CNDH.

En su Informe de Fondo No. 400/21 la Comisión determinó que la señora Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas del ejército mexicano, la cual reúne los elementos de tortura. Particularmente, la Comisión notó que la violación causó un maltrato intencional, que ocasionó un sufrimiento intenso físico y mental y que la situación resultó especialmente grave teniendo en cuenta la pluralidad de agresores, la edad avanzada de la víctima, y el hecho que se tratara de agentes estatales. Aunado a esto, consideró que el fin o propósito fue el hacer daño a la víctima en un aspecto íntimo como es su sexualidad e intimidad.

En este sentido, la Comisión concluyó que el Estado mexicano violó los derechos a la integridad personal, honor, dignidad y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario. Todo lo anterior, en incumplimiento de las obligaciones que derivan de los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, en vista de la violación sexual y tortura de la que fue objeto la señora Ernestina Ascencio Rosario, el Estado mexicano violó el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará.

Dos años después, para agosto del 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 11 de junio de 2023 a la Corte Interamericana el Caso 13.425 sobre la violación sexual de Ernestina Ascencio Rosario por parte de miembros del Ejército en 2007 y su subsecuente muerte por falta de atención médica, así como por la impunidad de los hechos.

En consecuencia, la Comisión recomendó al Estado las siguientes medidas de reparación:

- Reparar integralmente las violaciones declaradas en el informe, de manera individual y colectiva, con un enfoque de género y etnicidad.

- Iniciar una investigación penal exhaustiva y rápida para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.

- Entregar a Julia Marcela Suárez Cabrera (abogada de la familia) una copia simple de la versión pública del expediente de investigación, protegiendo datos personales.

- Garantizar la seguridad de los familiares y personas que han participado en las investigaciones y el proceso.

- Adoptar medidas para prevenir en el futuro hechos similares, implementando programas de formación en derechos humanos y previniendo la discriminación de género y etnia en las investigaciones. También se enfatizó la importancia de garantizar el acceso a intérpretes en los sistemas de salud y justicia para las lenguas indígenas.

Ahora, tras 18 años y el reconocimiento de la CIDH de que, efectivamente, el Estado mexicano es responsable de la muerte de Ernestina, obstaculización a la justicia y reparación integral del daño a la familia Inés Ascencio, el caso llega a las manos de las y los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde, tras una lucha tan extenuante, se esperaría una apertura más laxa por parte de los representantes del Estado mexicano, especialmente, porque su primer anuncio fue celebrar la llegada de una mujer presidenta, sin embargo, al igual que hace 5 años cuando se dio la primera audiencia, la defensa del Ejército y el evitar hablar del abuso sexual habla, no sólo de una discordancia entre la política feminista de Sheinbaum, sino también, de que el Estado no está garantizando la no repetición, pero sí, perpetuando las mismas narrativas que la familia Inés Ascencio ha combatido de manera insistente desde el sexenio calderonista.

Lee aquí, un resumen de todo lo que sucedió en la audiencia oral del 30 de enero.

El 3 de marzo del 2025 se entregará el informe final por parte del Estado mexicano y de la defensoría de la familia, lo que implica que, con todos estos elementos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos podrá emitir una sentencia que, según apuntan las organizaciones civiles y defensoras de los Ascencio, todo pinta a un fallo favorable para la memoria de Ernestina Ascencio, sin embargo, aún se desconoce la fecha exacta en la que la CoIDH ponga punto final a esta lucha que durante casi dos décadas, pareció imbatible.