*Consultando los registros del Archivo General de la Nación (AGN) Cimacnoticias encontró una serie de coincidencias importantes y es que, la mayoría de las mujeres que fueron señaladas de brujería eran provenientes de comunidades indígenas, esclavas o negras.

/ Escrito por Arantza Díaz y Lizbeth Ortiz Acevedo/

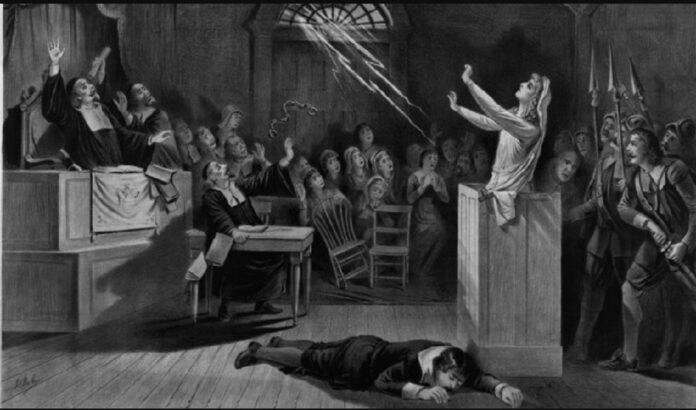

01.11.2025 /CimacNoticias.com / Ciudad de México.- Hierberas, blasfemas, herejes, hechiceras, todas mujeres juzgadas así por el Santo Oficio en la Nueva España. Esta es la historia de algunas de ellas quienes fueron señaladas y condenadas con castigos diversos como la exhibición pública o el confinamiento en el edificio inquisitorio de Santo Domingo, ubicado actualmente en el centro histórico de la capital del país.

Estas mujeres juzgadas como hierberas, blasfemas, herejes o hechiceras fueron juzgadas así por su etnia, por el uso del conocimiento herbolario o simplemente por su género y así resistieron los embates de la ortodoxia religiosa masculina y el estricto orden social que mandató silencio y castigo contra ellas.

Es importante decir que la inquisición mexicana no se pautó propiamente hasta 1571 cuando el Santo Oficio de la Inquisición llegó a Nueva España, pero la realidad es que varias décadas antes ya existían inquisidores y obispos asentados en la -entonces- colonia, como Juan de Zumárraga quien llegó a México en 1539 y también usó su poder clerical para condenar a quien consideró oportuno y determinó la pena de muerte contra un familiar directo de Nezahualcóyotl, es decir, la muerte forma parte de los castigos.

Esta inquisición mexicana construyó su propio palacio que hoy funge como el Museo de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los miembros de este poderoso órgano virreinal se mantuvieron activos por un total de 249 años; años en los que se produjeron atropellos, violencias, injusticias y sentencias torcidas contra centenares de personas, puntualmente, contra 324 y 50 homicidios, según documenta el historiador Rogelio Álvarez en la Enciclopedia Mexicana.

Pero dentro de este aparato de juicio social tenía reglas no obstante su jurisdicción fue ampliándose y fueron las mujeres uno de sus objetivos, es decir, debían establecer un estricto orden para ellas, Palmira García Hidalgo en su texto Las mujeres y la Inquisición Novohispana publicado por la Universidad de Sevilla nos indica que

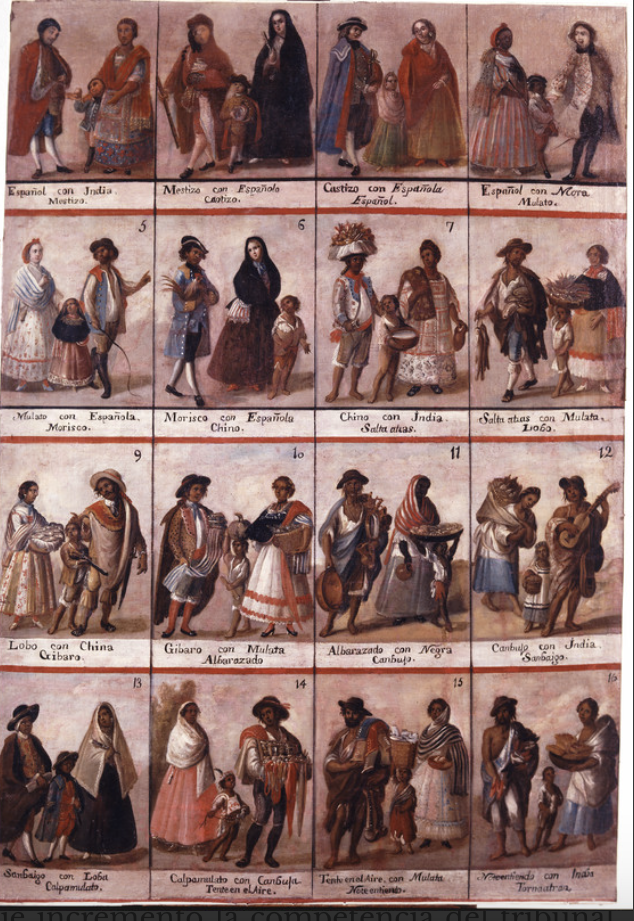

«La práctica inquisitorial novohispana no tenía jurisdicción para actuar sobre los indígenas, siendo los españoles, criollos, mestizos y mulatos objeto de su competencia. De ahí la relevancia de las castas. Con el tiempo, la expansión lógica del mestizaje incrementó la competencia del tribunal. Gran importancia tendría, además, su actuación respecto al sexo femenino, ya que no solo se buscaba mantener la ortodoxia católica; también se trataba de salvaguardar un determinado orden social, razón por la cual en los territorios americanos el control de las mujeres fue considerado más necesario, incluso, que en la Península».

Pero la pregunta es ¿cuántas de estas sentencias fueron dictadas contra mujeres?, ¿quiénes eran? Bajo esta premisa, Cimacnoticias consultó al Archivo General de la Nación para nombrar a aquellas quienes fueron juzgadas como brujas, hechiceras, hierbas o apóstatas por el Santo Oficio.

Mulata, india y bruja: la mirada colonial y de casta

Consultando los registros del Archivo General de la Nación (AGN) Cimacnoticias encontró una serie de coincidencias importantes y es que, la mayoría de las mujeres que fueron señaladas de brujería eran provenientes de comunidades indígenas, esclavas o negras. Esto dibuja una clara línea que conecta el proceso inquisitorio con otros sistemas de opresión, además del patriarcado, el colonialismo ejerció una cruda violencia y criminalización en contra de mujeres, particularmente, aquellas -citando- «mulatas libres» e «indias» que habitaron el sur del país.

En Mujeres afrodescendientes en la Nueva España del Instituto de Investigaciones Históricas, dan una lectura sobre las mujeres afrodescendientes desde una perspectiva de derechos humanos y reconocen su agencia, presencia y aporte a la sociedad novohispana.

Afirman que estas mujeres participaban en prácticamente todas las actividades económicas. Por ejemplo, durante el siglo XVI, al amanecer salían alrededor de 500 mujeres de origen africano a vender frutas y verduras en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Algunas otras pertenecían a gremios como hiladoras, tejedoras de seda, dulceras, fabricantes de tabaco o haciendo bordados.

«Eran mucho más que mano de obra esclavizada; fueron mujeres que resistieron y se rebelaron a estos sistemas de opresión. Sus experiencias no fueron homogéneas, ya que provenían de distintas etnias; con lenguas y tradiciones distintivas, principalmente del Oeste y Centro del continente africano. Pertenecían a culturas como la Wolof, Tukulor, Malinke, Kassanga, Bram, Biafada, Bakongo, Lala y Tio, entre muchas otras».

La historiadora sevillana, Palmira García Hidalgo escribe en «Mujeres y la inquisición» que, en Nueva España la violencia se recrudeció particularmente en contra de mujeres indígenas y de origen afrodescendiente a causa de sus tradiciones y su conocimiento sobre hierbas medicinales que poco podían hacer cuando eran señaladas, especialmente, si quien las acusaba era un hombre.

En aquel contexto, la palabra de una mujer tenía poca valía, por lo que ser acusada por un vecino (o peor aún, por el propio esposo) resultaba en un hecho complejo donde era imposible escapar de la Iglesia. Los inquisidores tendían a creer en la palabra de los hombres que denunciaban a sus mujeres, pues eran consideradas de su propiedad y si algo hacían mal, entonces, debían ser reprendidas.

Una línea que esboza escenarios violentos considerando los fuertes discursos patriarcales y raciales de la época que deja en la mesa crudos cuestionamientos como: ¿Cuántas mujeres fueron señaladas falsamente por sus esposos?

Andrea

Andrea (sin apellidos) fue una presunta hechicera que vivió en el pueblo de Tepeapulco, Hidalgo y que fue detenida en 1695, luego de ser señalada por su propio esposo, Nicolás de Trejo. El hombre la denunció ante las autoridades del Santo Oficio luego de que, supuestamente, le presumiera de sus dotes de bruja y se le adjudicara el asesinato del gobernador del pueblo.

«Con sus hechizos y encantos tenía a su marido baldado o imposibilitado de una pierna para que no la castigara y la dejara. Nicolas [Nicolás] de Trexo [Trejo], su marido, declaró que lo tenía aturdido, encantado y enfermo, para que ella pudiese salir de su casa día y noche, además de que le presumía de que era hechicera», se lee en el oficio religioso recuperado por el Archivo General de la Nación.

Francisca, Mariana, María, Bernarda, Lucía, Josepha, Cecilia

Entre los registros, figuran mujeres de origen indígena y afrodescendientes como por ejemplo: Francisca Baraona, «mulata libre» acusada por su vecino, Luis Ramírez de ser bruja, 1695.

Mariana de la Candelaria «de casta mulata», mujer casada de más de 50 años, procesada por los delitos de «maléfica, bruja y hechicera» en 1760.

María de Anton, «mulata de Xalapa», fue acusada por vecinos de hechicera en 1664.

Bernarda de Baraona «mulata libre», casada con el mestizo Jacinto Escobar, acusada de hechicera y supersticiosa en agosto de 1695.

Las negras Lucía Pacheco y Josepha Errera, acusadas de hacerle un hechizo a don Thomas de Valladolid, gobernador del mencionado presidio. Puestas a disposición de la Iglesia en enero de 1732.

De origen guatemalteco, Cecilia de Arriola, mujer casada con don Juan de Fuentes y de casta mulata, es uno de los casos en los que Cimacnoticias pudo encontrar la violencia en el castigo que tuvo que vivir, fue imputada por el Santo Oficio por los delitos de sortílega hechicera, además, se le acusó de tener pactos implícitos con el demonio y de ser maestra de malas doctrinas. Fue acusada por su propio esposo y llevada ante el inquisidor Francisco de Ulloa quien la halló culpable de todas las acusaciones.

Cecilia fue sentenciada a escuchar la misa mayor todos los días en el convento de Santo Domingo (Ciudad de México) sosteniendo siempre una vela encendida y en el rostro, debía colocarse una máscara demoníaca que la avergonzara de sus presuntos nexos con entidades oscuras y al cuello, Cecilia debía tener atada una soga.

Además de esto, la mujer fue obligada a desnudarse y ser exhibida en espacios públicos pregonando su culpa, fue desterrada y forzada a dedicarse a atender a los enfermos en el Hospital de los Pobres.

Además de los fuertes rasgos coloniales y de castas en estos archivos también se encontró la tendencia importante: Mujeres señaladas de herir o asesinar a hombres poderosos.

Como se advertía con anterioridad en algunos de los casos, las muertes de gobernadores o sacerdotes estaban estrechamente ligadas a las mujeres (especialmente si eran negras o de origen indígena). Tal es el caso de Catalina Serrano mujer mulata quien fue llevada ante el Santo Oficio luego de que vecinos de la comunidad Villa de Sonsonate la acusaran de haber asesinado al sacerdote de la comunidad, pues, presuntamente, se le había visto mezclando polvos y hierbas.

Otro de los registros sobre el poder que tenían los hombres para truncar la vida de las mujeres a través de acusaciones, se dio en contra de María Gómez y «una mujer india llamada Leonor«, cuando un señor inquisidor fiscal del Santo Oficio (sin nombre) las acusó de tener pactos con el demonio y de ser brujas, pues, además, testificó en su contra diciendo que las había visto volar por las noches mientras gritaban: «De villa en villa, sin dios y sin María».

«La negra» Catalina Torres fue acusada por decir algunas palabras violentas en Durango en 1563.

Ese mismo año, una mujer negra también fue acusada de haberle dado una bebida misteriosa a un hombre quien murió de forma repentina.

Curiosamente, entre las denuncias que se repiten con mayor incidencia están aquellas por «palabras desacatadas«, por blasfemia y por haber contraído matrimonio más de dos veces -aún en contra de su voluntad-; las mujeres que osaban a ser ruidosas, realizar frases vulgares o cuestionaban a la iglesia se convertían en objeto incómodo para sus esposos y, por supuesto, para la iglesia.

| Nombre | Motivo y año |

| María Álvarez | Hereje y apóstata, 1535 |

| Francisca de la Anunciación, monja profesa | Por haber dicho que una religiosa de su convento que se ahorcó no se había condenado, 1564 |

| Elena de la Cruz, monja profesa del convento de la inmaculada concepción de la ciudad de México | Blasfemia, dijo ciertas palabras en contra de la fe católica, 1568 |

| María de Espinosa, esclavizada | Blasfemia, 1536 |

| Ana Gutiérrez | Proceso criminal por palabras desacatadas, 1560 |

| María Núñez | Blasfemia, 1561 |

| Ventura León | Por haber dicho: «No hay justicia en la tierra, ni dios en el cielo«, 1562 |

| María de Clavijo y Andrea Xacome | Blasfemia, 1562 |

| Luisa González | Por untarse el cabello con un aceite para tener un buen marido, 1651 |

| María de Bustamante | Por decir que su hijo estaba tan virgen como San Juan Bautista y sus hijas tan doncellas como Santa Catarina. |

| Juana Vázquez | Por palabras malsonantes, Guadalajara 1567 |

En la ciudad de Querétaro, en los 1600 habitó la bruja Josefa Ramos apodada «la chupa ratones» quien fue llevada ante la corte eclesiástica en enero de 1629 por una serie de crímenes cometidos en contra de la iglesia católica.

Josefa de Ramos fue una bruja mestiza de ascendencia de Valladolid y que, junto a otras mujeres, formó un presunto culto «obsesionado con el demonio» en la ciudad de Santiago de Querétaro según el escrito contenido en el volumen 523 del expediente 1.

“La chupa ratones«, junto a la doncella Ana de la Cruz y una mujer indígena de nombre Francisca Mejía apodada «la mexicana«, realizaban hechicería con el uso de hierbas y fue un exorcismo lo que las puso en la mira de la iglesia. Durante ese exorcismo que se llevó a cabo en casa de «la mexicana» a una mujer le creció el estómago de forma sobrenatural y las 3 mujeres apuntaban a que se trataba de un demonio que crecía en el vientre de esa mujer.

Josefa Ramos fue detenida en la capital queretana, se le embargaron todos sus bienes materiales –que, en realidad, no tenía ninguno-, fue enviada a prisión en una cárcel desconocida de Nueva España y sentenciada al destierro de Querétaro por 10 años, asimismo, se le impuso dedicar 5 años de su vida a servir a las personas enfermas en el Hospital del Amor de Dios. Sobre sus pares, «la mexicana» y la doncella, no hay mayor información rescatada en el archivo.

Además de «la chupa ratones», existió otra presunta bruja con quien compartía nombre; Josefa Salazar, en la Ciudad de México quien fue presentada ante el comisario del Santo Oficio acusada por el fraile Joseph de Patermina luego de que un hombre identificado como Pablo Álvarez, capitán y soldado se acercara a las autoridades clericales para explicarles que esa misteriosa mujer había realizado brujería en contra de su compañero, el capitán Manuel de Alarcón.

En una indagatoria, se descubrió que Josefa Salazar guardaba los cabellos de Manuel de Alarcón, así como hierbas y polvos que utilizaba para presuntos rituales.

En añadidura, también era reconocida en la capital por recolectar en un paño el esperma de los hombres con quienes mantenía relaciones sexuales. para posteriormente mezclarlo con otros brebajes hasta que se creaba una bebida parecida al chocolate y finalmente, se la daba a beber a sus amantes con el objetivo de que crearan dependencia a ella.

A la misma Ciudad de México arribó la presunta hechicera María de Gallardo, de origen español, quien fue remitida a la capital luego de hacer presuntas acciones brujeriles en la ciudad de Aguascalientes. El principal señalamiento contra María fue su participación para hechizar al cura don Pedro Rincón.

Según documenta el oficio imputado contra María de Gallardo, la mujer guardaba a un muñeco hecho de cera con cabellos del cura y que, supuestamente, utilizaba para lastimar al sacerdote. Fue detenida en 1667 y se desconoce el castigo que impuso el Santo Oficio Católico.

Estos son algunos de los archivos documentados por Cimacnoticias en el Archivo General de la Nación, los cuales permitieron un acercamiento al tema de mujeres afromexicanas, mulatas e indígenas severamente castigadas por el Santo Oficio de la iglesia católica española quienes a través de sus sentencias contra ellas al marcarlas como brujas, hechiceras, apóstatas y herejes, permitieron reconocer textos fundacionales que contribuyeron en la construcción de valores y violencias patriarcales incluidas las simbólicas y tácitas que trascendieron los siglos las cuales siguen arraigadas en la idiosincracia mexicana.