/Icela, Sofía, Isaac Vargas y Juan Esteban López /

Este texto, escrito entre dos madres buscadoras, un antropólogo y un psicólogo clínico, es el resultado de una serie de talleres acerca de la reparación emocional. Durante varias sesiones se cuestionó el uso—y el abuso—de conceptos utilizados por el Estado: tales como justicia, verdad, reparación y no repetición para hablar, en su lugar, de autorreparación y no perdón.

En febrero de 2024 comenzó una serie de talleres dirigidos a un colectivo de madres buscadoras de Jalisco que supieron, luego de escucharle en una charla, el trabajo de acompañamiento psicosocial que Juan Esteban López había llevado a cabo con víctimas del conflicto armado colombiano. Juan Esteban realizaba una estancia de investigación en Guadalajara y accedió a facilitar los talleres que fueron autogestionados —junto con Isaac Vargas— por parte del grupo de madres buscadoras al que pertenecen Icela y Sofía. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco prestó sus instalaciones para estos talleres basados en la posibilidad de construir una reparación emocional, en medio de una revictimización constante por parte de un amplio número de autoridades.

*

El eje central de los talleres fue la idea del no perdón como una medida emocional para nuestros caminos tanto individuales como colectivos: lejos de ser un estado emocional de resentimiento, el no perdón alienta espacios de acompañamiento para quienes la desaparición ha trastocado su vida. Las autoridades hablan de justicia transicional o de que la guerra ha terminado, pero las desapariciones siguen incrementando. Además, desconocemos gran parte de las historias que se ocultan detrás de la “guerra contra las drogas”, como todas esas tramas que incluyen a políticos de todos los partidos. Así, frente a un escenario de no verdad, se elige el no perdón.

Durante la segunda parte de los talleres, nos percatamos de que se cuestionaban, cada vez con mayor vigor, palabras y conceptos que no entran en el “diccionario”, o el repertorio lingüístico, de buena parte de las madres buscadoras presentes en las sesiones. Sin embargo, existen otras palabras que sí hacían sentido y se han integrado paulatinamente en el repertorio de quienes buscan a sus seres queridos. A partir de la experiencia que tuvimos en los talleres, presentamos una síntesis de lo vivido en aquellas semanas.

Conocer el lenguaje instaurado

“La primera vez que yo vi mi carpeta de investigación decía que yo había declarado cosas que nunca dije cuando hablé con el MP. Entonces si eso pasa en la carpeta, ¿cuántas cosas no pasan que no sabemos que hacen que no sepamos la verdad de todos nuestros casos?” (testimonio de Berenice, madre buscadora y participante de los talleres).

Todas las participantes afirmaron que la verdad —como una posibilidad para sus casos— simplemente no existe. Algunas de las buscadoras expresaron lo siguiente: “en mi experiencia no creo que llegue la verdad, ya que es imposible”, “no la veo por ningún lado, ya que son solo palabras sin intención”, “no la podemos tener”, “es algo que nunca llegaremos a conocer”, “para mí no hay verdad, es una serie de engaños pasados, heredados. Todo lleno de omisiones” y “creo que nunca voy a encontrar la verdad de lo que pasó con mi hijo”. Si partimos del entendido de que la verdad respecto a las desapariciones tendría que ser facilitada por el aparato estatal, en todas las participantes hay una desconfianza respecto al desempeño de las autoridades. Ante ello, emerge la desesperanza, tanto que se vuelve ya una certeza el que probablemente nunca se sabrá el paradero del ser querido: “al Estado no le conviene que se sepa la verdad sobre la guerra”, como lo afirmó durante una de las sesiones Icela, quien busca a su hijo Marco desde 2013.

Cada que la palabra verdad era mencionada, casi de inmediato aparecía la palabra justicia como uno de los puntos más críticos para las participantes al cuestionar al Estado: “no creo en la justicia, se oye bonita la palabra y en discurso se oye mejor, pero con tanta impunidad y corrupción se diluye su significado”, “en la realidad creo que no existe, o nunca voy a saber quién o quiénes son los responsables”. Los testimonios de las madres buscadoras, exponen que la justicia, entendida en un sentido básico como la aplicación de las leyes, es parte de un discurso fundado en promesas que la clase política repite reiteradamente, pero sin implicaciones directas en los avances de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades. Así lo ejemplifica el testimonio de Carolina, quien busca a su hijo Fernando: “yo en lo personal no creo en la justicia, porque hasta el día de hoy no he tenido la satisfacción de obtener alguna noticia y nunca se investigó nada”. En resumen, el concepto de justicia se torna incongruente cuando se conecta con los agentes que la caracterizan y ponen en práctica en México.

Respecto al concepto de reparación del daño, no hay una tendencia que argumente su inexistencia, pero sí su inoperatividad. Para las mujeres presentes en los talleres, la reparación es que regrese el ser querido y, al mismo tiempo, que desde las instituciones se potencie una reparación integral (acompañamiento emocional), no reducir su caso a lo monetario: “la reparación económica, mira, es un sinfín de trámites para poder acceder a ella (…) se tardan uno o dos años para poder darla, siendo un derecho”, “no hay nada económico que pueda llegar a reparar el daño efectuado, debe de haber una reparación tanto emocional como en lo económico”.

Las buscadoras plantean la necesidad de la puesta en marcha de una política pública que integre el aspecto emocional a través de un acompañamiento que hoy, algunas de ellas, gestionan por medio de organizaciones no gubernamentales. Pero, como lo arguyen las integrantes de los talleres: “a las autoridades no les interesa la reparación del daño”, “no creo que pueda haber hoy una reparación que te devuelva la tranquilidad o la paz”. Hablar de reparación y del crimen de la desaparición dentro de una misma fórmula da como resultado una imposibilidad, puesto que los actores estatales —de acuerdo con las buscadoras— no están realmente preocupados por lo que ocurre y eso nos regresa al punto de Icela: “al Estado no le conviene que se sepa la verdad sobre la guerra”.

La resignificación del lenguaje como una respuesta

“Reparar se piensa como algo económico y no es eso, o solo eso. Reparar, es manejar, es cuidar, las emociones de una y ayudar a otras en el camino” (testimonio de Lourdes, madre buscadora y participante de los talleres).

Hay un rechazo respecto a los discursos estatales que han sido impuestos como únicos. Es por ello que, cada vez más, un amplio número rechaza palabras como verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. En su lugar, destacan conceptos como autorreparación, resiliencia, la formación integral y la colectividad como senderos a recorrer.

Dentro de la autorreparación, las participantes han mencionado que ante las omisiones estatales no queda otra salida más que el trabajo interno. Sin embargo, la autorreparación es difícil de lograr porque trabajan y se afrontan con sus propios miedos, traumas y heridas: “no me queda otro camino que autorrepararse, ya que es la única forma que tengo de volver a encontrarme”, “si el Estado no me brinda la reparación, debo hacerlo por mí misma (…) por mi hija que aún está conmigo, pero sobre todo por mí misma”. Al mencionar la autorreparación, casi de inmediato hablaron de la resiliencia como la capacidad que han tenido para sobreponerse al daño. De ser mujeres que no tienen miedo frente a lo sucedido, de no callar su voz ante el crimen de la desaparición, sino que, al contrario, luchar y alzar la voz por las personas que ya no están.

El concepto de resiliencia cobra peso en sus realidades al permitir que el coraje salga y sea una incitación a que la lucha continúe, pese a la impunidad y la complicidad de autoridades con grupos criminales. Las participantes se han apropiado de su significado: “quiero seguir incomodando, estorbando hasta que me logren escuchar y trabajar en mi caso; ya no me importa nada más”, “el coraje me impulsa a seguir batallando en todas las diligencias que se tengan que hacer, para seguir buscando a mi hijo”, “la resiliencia se ha convertido en mi forma de seguir levantándome cada día, por mi ser querido que ya no está, y por mis compañeras del colectivo”.

La resiliencia emerge como capacidad para tomar las fuerzas necesarias para enfrentar y sobrevivir una situación adversa: un mecanismo desarrollado con el fin de afrontar el problema a pesar del contexto. “Debo de tener resiliencia cada día, ante las cifras horrorosas de la desaparición en este país. Tengo que encontrar la fuerza para no perderme en el horror”.

Las participantes son quienes propusieron las ideas, y las palabras, pero es inevitable —luego de realizar un análisis colectivo al concluir la primera parte de los talleres— que tanto la autorreparación como la resiliencia nos recuerdan la manera en que el Estado se gestiona actualmente. Es decir, hay un enfoque sobre el autogobierno basado en la responsabilidad de cultivarnos y cuidarnos a nosotras mismas. Las palabras con las cuales se identifican las participantes tienen una raíz que nos recuerda y obliga a ser auto-responsables. Esto puede verse en cómo mujeres de todo México han tenido que asumir la responsabilidad de encontrar a sus seres queridos, ya sea en búsquedas llevadas a cabo en oficinas de gobierno o en el campo, al rastrear sitios de entierro clandestinos.

No obstante, si bien la autorreparación y la resiliencia tienen una base individual, en los talleres se ha trabajado por expandir su sentido para transformarlo en un trabajo colectivo. Es cierto que las buscadoras se ven orilladas a la autogestión de la reparación integral, pero a la par, desde los talleres se cuestionó directamente al Estado de derecho; a una parte de los conceptos que han servido como sus columnas y que se han fracturado debido a la violencia e impunidad que atraviesan al país. Por último, para la academia y los activismos, nos toca reflexionar qué palabras están utilizando o desechando las personas con las cuales trabajamos en nuestras investigaciones. ¿Qué nuevos conceptos emergen y cuáles son sus implicaciones en los contextos de violencia que analizamos? O como lo dice Sofía, madre de Diego: “con qué palabras describimos lo que nos ocurre en medio la guerra”.

*Los nombres de algunas participantes han sido modificados por motivos de seguridad y respeto a sus procesos de búsqueda. Bajo el mismo entendimiento se omite el nombre del colectivo.

***

Sofía es educadora normalista y madre buscadora desde el 19 de septiembre de 2013.

Icela es contadora y madre buscadora desde el 7 de noviembre de 2015.

Isaac Vargas es doctor en Antropología por la Universidad de Toronto. Sus investigaciones se concentran en los procesos de búsqueda llevados a cabo por madres de personas desaparecidas en Jalisco y Michoacán. También investiga acerca de la economía de la metanfetamina en el occidente del país.

Juan Esteban López es psicólogo clínico, magíster en intervención social con énfasis en posconflicto y paz de la Universidad de Antioquia (Colombia). Se ha dedicado a trabajar en metodologías de paz y reparación emocional con lideresas víctimas del conflicto armado colombiano.

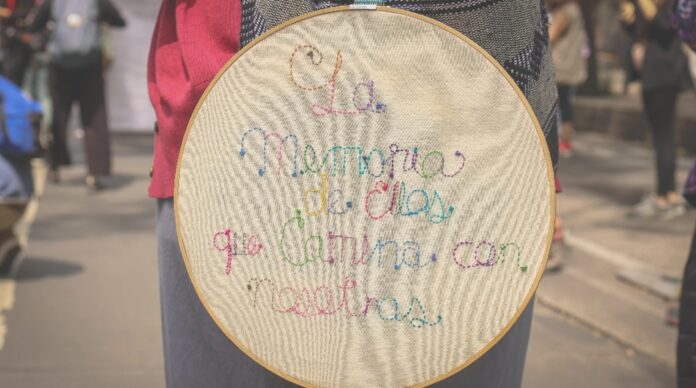

Fotografía de portada: Obturador MX