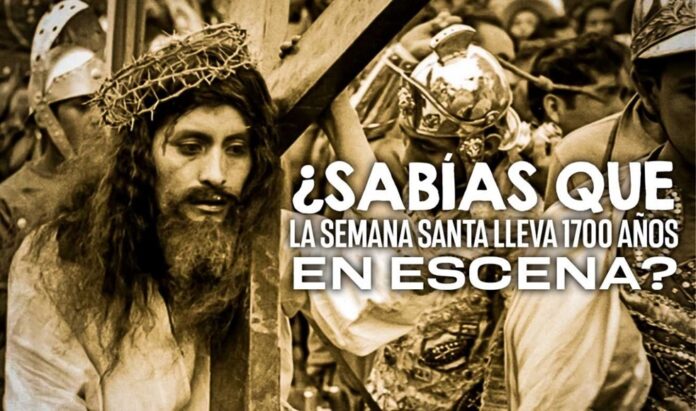

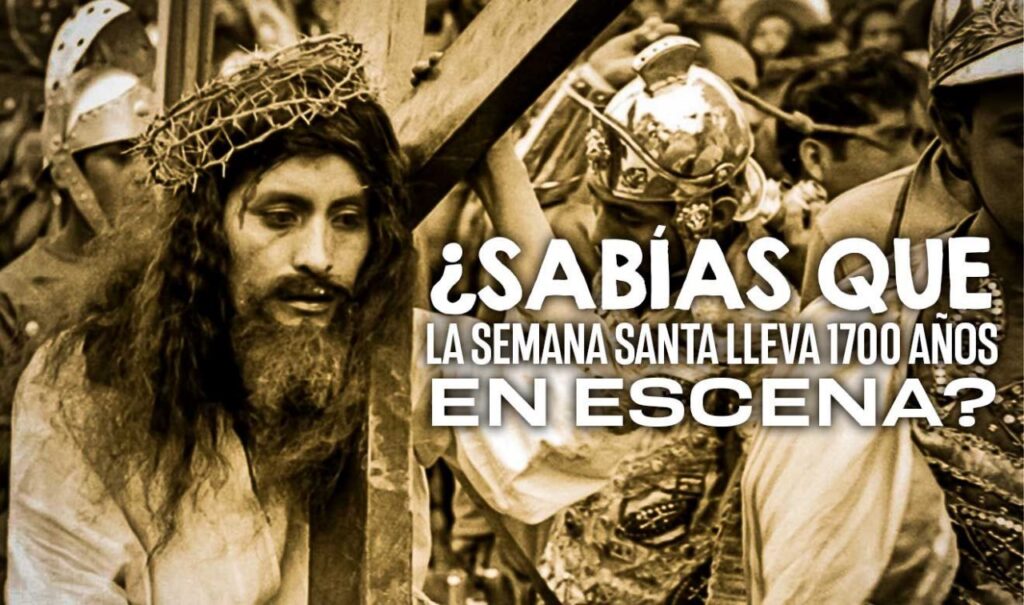

La Semana Santa es una celebración muy importante en los países de tradición católica, y en muchas ciudades se celebra en las calles recreando la Pasión, muerte y resurrección de Jesús, como la de Iztapalapa en México, que se ha representado desde hace casi dos siglos.

A diferencia de muchas fiestas relacionadas con Jesús, como la Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre, la Semana Santa inicia en fechas diferentes cada año.

En 2023, comenzó el domingo 2 de abril y terminó el domingo 9 de abril; en 2024, comenzó el 24 de marzo y concluyó el 31 de marzo; en 2025, iniciará el 13 de abril y finalizará el 20 de abril. La Semana Santa de 2026 comenzará el domingo 29 de marzo y concluirá el domingo 5 de abril.

El origen de la diferencia en las fechas, en ocasiones de casi un mes, está en el Concilio de Nicea, del año 325, cuando se estableció, entre otros acuerdos, que la Pascua de Resurrección se celebraría el primer domingo después de la luna llena que ocurra tras el equinoccio de primavera.

Esa es la razón de que el inicio de la Semana Santa varíe tanto año tras año.

“Si la luna nueva cae el 21 de marzo, entonces el inicio de la Semana Santa se traslada a la siguiente luna nueva, es decir, un mes después, por eso a veces cae en marzo y a veces cae en abril”, explica Antonio Rubial García, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM.

Para resolver los desacuerdos y disputas dentro de la Iglesia, el emperador Constantino convocó a un concilio que se llevó a cabo en Nicea, actualmente la ciudad de Iznik, en Turquía. Fue la primera reunión o sínodo de los obispos de la Iglesia católica para tratar algunos temas controvertidos. Se insistió en que no coincidieran las dos Pascuas y que debía celebrarse en domingo.

“Todo viene de la Pascua judía. La Pascua cristiana es toda una elaboración para sustituir a la Pascua judía, que celebra la salida del pueblo judío de Egipto”.

Esto tiene que ver también con que después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el año 70, las primeras iglesias cristianas comienzan a diferenciarse de los judíos. Y, a partir posiblemente del siglo dos o tres, comienzan a hacerse las alegorías de la Pascua judía con la Pascua cristiana.

Para los cristianos, el cordero pascual que se comía durante la Pascua judía fue sustituido por un nuevo cordero, un nuevo sacrificio, que era Cristo, el nuevo cordero, la nueva Pascua.

“Estaba muy relacionada también con la metáfora de la salida de la esclavitud de Egipto por los judíos, y en la Pascua cristiana la esclavitud era el pecado. Cristo vino a redimir a los hombres y los sacó de la esclavitud del pecado para darles la libertad”.

Todas esas alegorías tenían la finalidad de vincular el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque no era posible dar un corte tan tajante. Todo el Antiguo Testamento se alegoriza como una premonición del cristianismo.

Originalmente, sólo eran viernes y domingo

Es muy posible que lo que se celebraba originalmente era la muerte y la resurrección de Cristo, que ocurrieron el viernes y el domingo.

“Que se venere toda una semana, desde la recepción gloriosa de Cristo en Jerusalén, el domingo de Ramos, yo creo que fue muy posterior”.

La liturgia se fue haciendo cada vez más compleja, y es posible que en el siglo VI, en la época de Gregorio I, comience a surgir la idea de la Cuaresma, los 40 días de preparación para la Semana Santa, que comienzan con el Miércoles de Ceniza.

“La liturgia es un tema muy interesante porque se va conformando a partir de la necesidad de suplantar antiguos rituales paganos”, dice Rubial García. “Cuando la Iglesia comienza a difundir el cristianismo entre los pueblos paganos, tiene que sustituir fiestas que están muy vinculadas con la agricultura”.

La celebración de la Navidad, por ejemplo, el 25 de diciembre, tiene que ver con la sustitución de rituales al dios Mitra y con el inicio del solsticio de invierno, en el que se celebran muchas divinidades que nacen como una premonición de que pronto va a llegar la primavera.

“El invierno es la época oscura, y la promesa de que va a venir la restauración del orden y la restauración de la primavera, en marzo.

La fiesta de la Navidad en realidad está sustituyendo a los rituales invernales. Y la fiesta de la Pascua está sustituyendo a los rituales primaverales en el equinoccio de primavera”.

Y se hace coincidir estos rituales cristianos para sustituir a los rituales del mundo pagano, para que los campesinos sigan con sus rituales, pero ahora cristianizados.

A mitad del año, la fiesta del Espíritu Santo es en el solsticio de verano. Y para el equinoccio de otoño, la fiesta de San Miguel, el 27 de septiembre, al inicio del otoño.

“Así, las cuatro estaciones, el inicio de los solsticios y de los equinoccios, que eran fiestas agrícolas en el mundo pagano dedicadas a dioses o a diosas de la fertilidad, ahora son sustituidas por estas fiestas cristianas”.

¿Qué ha cambiado en la celebración de la Semana Santa?

“No sé qué ha cambiado. Por ejemplo, las procesiones que se hacen con Cristo y la Virgen, la parafernalia de las imágenes, todo eso es de los siglos XIII o XIV.

Hasta el siglo XI, en Occidente sobre todo, el cristianismo era muy austero porque los monjes pensaban que los campesinos todavía eran paganos, y era peligroso mostrarles imágenes porque iban a adorarlas. Por eso tenemos muy pocas imágenes de esa época, y la mayor parte son bizantinas.

A partir del siglo XI comienza a llegar a Occidente la cultura bizantina de la imagen, que fue muy importante para convertir a los campesinos porque, a través de la imagen, se les pudo llevar las enseñanzas, que al principio fueron con imágenes fijas, pero muy pronto también comenzaron a hacer esculturas. En el siglo XIII empieza a haber esculturas de la Virgen María, de Cristo muerto en la cruz.

“Yo creo que ya a partir de los siglos XIII y XIV comienza a haber fiestas, que tienen que ver con el surgimiento del teatro evangelizador. Las órdenes mendicantes comienzan a utilizar estos recursos didácticos para hacer ver a la gente lo que no pueden ver, para hacer visible lo invisible”, dice Rubial García.

Los sacerdotes se ponían un manto como de las tres Marías, se acercaban al sepulcro y exclamaban “Ay, está vacío”, pero entonces aparecía un ángel que les decía: “No, están buscando entre los muertos al que está vivo”. Era una pequeña representación teatral para enseñar a la gente qué se celebraba en ese momento.

“Los benedictinos de Cluny, en Francia, fueron los primeros que hicieron estas representaciones teatrales precisamente el Domingo de Pascua, para celebrar la resurrección y para enseñar a la gente a través del teatro”.

Pero muy pronto esto se empezó a convertir en una escena cada vez más amplia, y muy pronto tuvieron que sacarla a la calle.

En el siglo XIII, los franciscanos, los dominicos y otras órdenes comienzan a hacer en la calle las representaciones de la Pasión y de la Resurrección. Pero todavía son muy austeras.

Para el siglo XV, la fiesta se vuelve cada vez más ostentosa, pero no sólo por parte de la Iglesia, sino también por parte de los fieles. A partir del siglo XIII surgieron una gran cantidad de cofradías, hermandades que servían para celebrar las fiestas, para rezar por las almas del purgatorio y para obras de beneficencia.

“Las cofradías comienzan a tener un papel muy importante. Casi podríamos decir que más que la Iglesia oficial, porque fueron las que impulsaron estos cultos, y además tenían sus propias imágenes que sacaban a las calles”.

Las cofradías y la Semana Santa

“Entonces, los jueves y viernes ya no fueron suficientes para las cofradías, y comenzaron a salir desde el lunes, martes y miércoles, porque en las ciudades las cofradías eran fundamentales, la gente se organizaba en hermandades para las celebraciones”.

Originalmente eran cofradías gremiales, pero empezó a haber otras cofradías. Aproximadamente a fines del siglo XIII, sobre todo durante la peste negra, surgieron las cofradías de sangre, porque eran cofradías de flagelantes que acompañaban a las imágenes, a veces con cientos de flagelantes.

Después de la peste negra pensaban que Dios estaba enojado porque les había mandado una mortandad horrible. Y la única forma de aplacar la ira divina era mostrar que estaban arrepentidos, y de ahí las flagelaciones.

Desde el siglo XVI, las cofradías de flagelantes llegaron a América, y en el XVII se volvieron parte fundamental de la liturgia. Pero estos son fenómenos tardíos, de los siglos XIV y XV.

La activa participación de los laicos

“Todo esto forma parte de todo un proceso de evolución del cristianismo. Para el cristianismo anterior, para el cristianismo del siglo XII, los laicos eran como paganos, la idea era que igual que el Arca de Noé, muy pocos se salvan”.

La mayor parte de los campesinos eran pecadores paganos. Sólo los sacerdotes y algunos laicos que se volvían monjes al final de su vida podían salvarse.

Pero con el desarrollo de las ciudades y el surgimiento de la burguesía y el comercio, se revoluciona el sentido religioso y la Iglesia comienza a darse cuenta de que necesita una mayor participación de los laicos y a ofrecerles oportunidades de salvación.

Gracias a todo este aparato litúrgico, a la fiesta, a las cofradías, el cristianismo penetró profundamente. Hasta llegar a lo que hoy es la Semana Santa.